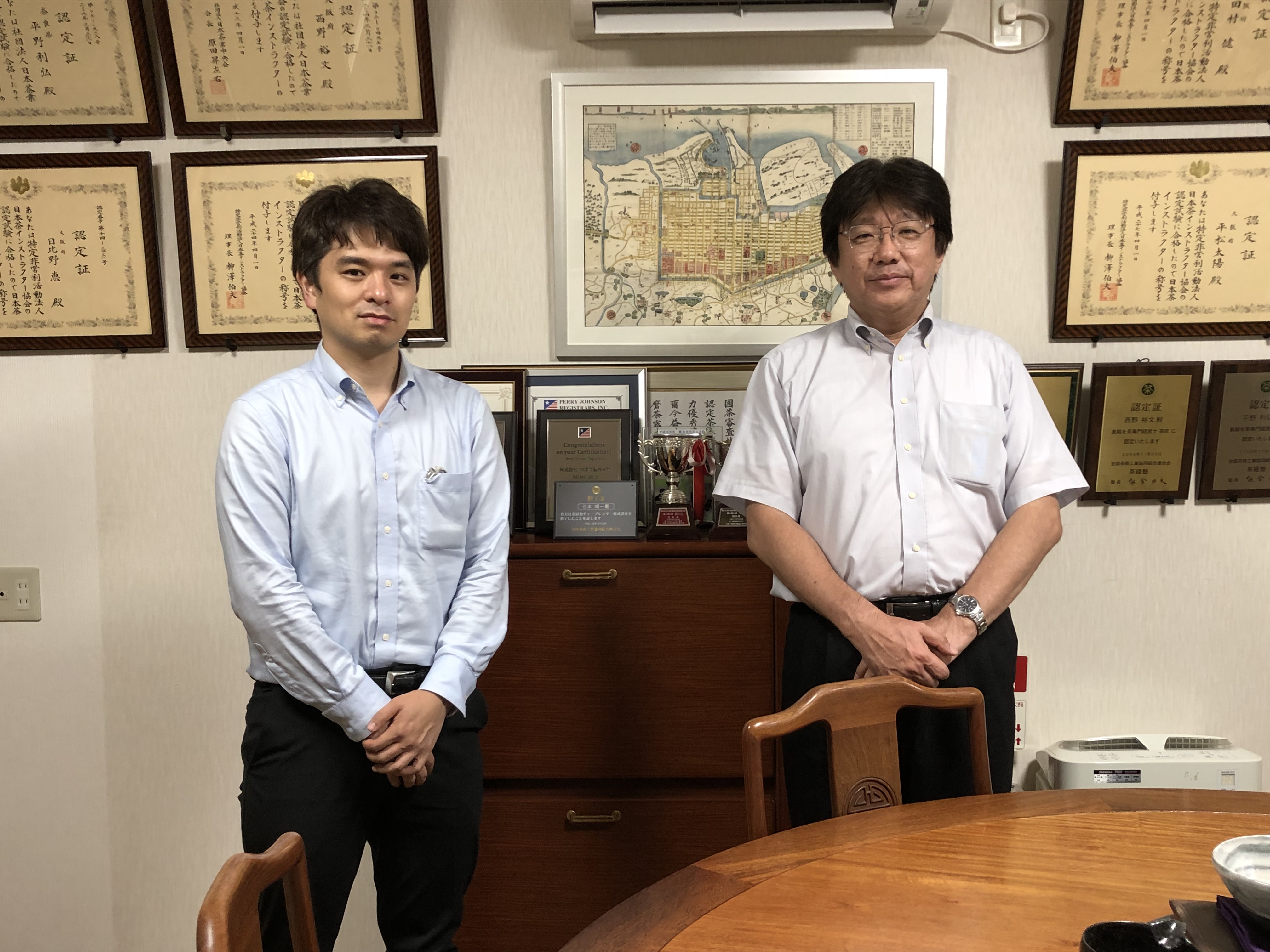

株式会社 つぼ市製茶本舗

取締役副社長 谷本 康一郎様

大阪府高石市高師浜1丁目14-18

お茶の製造・卸し・中国茶、健康茶の企画開発

つぼ市製茶本舗は、茶の製造・卸し・中国茶、健康茶の企画開発を行っています。お茶の文化を広めるために様々なことに取組んでおられます。なんば、堺に茶寮つぼ市製茶本舗を展開し、お茶の販売だけでなく、喫茶スペースを設けてお茶のプロが淹れる味わい豊かな日本茶をいただくことができます。

ホームページ:http://www.tsuboichi.co.jp

お茶は合組(ブレンド)して味を引き立てる

椋本:お茶の製造・卸し・中国茶、健康茶の企画開発をしておられるとのことですが、小詳しく聞かせていただけませんか?

谷本:いろんな産地の農家さんから半製品の荒茶を買い付けます。この状態だと水分が残っていたり、茎など余分なものが入っています。このままだと製品にならないので、自社の工場で「ふるい分け、火入れ、合組(ブレンド)して製品に仕上げます。

椋本:ブレンドしてお茶を作るから製造部門があるのですね。

谷本:弊社としては、産地に捉われることはありません。なぜなら、産地にこだわると毎年、天候により出来不出来があります。いつでも安定した美味しいお茶を作るには、全国各地の産地から良いものを選りすぐってブレンドすることが大切なのです。

椋本:いろんな産地から買い付けてくるとなると、御社の製品と同じ味のお茶を作るのは難しいのではありませんか。

谷本:そうではありません。同じ味を保つためにブレンドするのです。一つの産地からだと、逆に、毎年の出来不出来に左右され、品質を保てないリスクが発生します。

椋本:どうやって一定に保つのですか?

谷本:ブレンドする前のお茶をそれぞれ鑑定します。そして長年培った合組のノウハウをもって配合を決めます。そして出来上がった商品を鑑定して問題がないか品質をチェックします。香り、色、味など自分たちの感覚で検査します。主に茶審査技術の段位をもっている社員が担当します。

椋本:それは伝統芸ですね。

谷本:はい、そうです。例えば、宇治や静岡など産地のお茶屋さんは産地で取れたお茶をブレンドします。だから、宇治茶や静岡茶として出します。弊社は、産地ではない消費地の大阪のお茶屋なので、いろんな産地のお茶を扱って、より美味しいお茶を作るためにやってきたので、ブレンドする技術が優れているのです。

椋本:そうなんですね。このようなことを消費者は知っていますか?

谷本:知らないでしょうね。大阪は天下の台所といわれていて、全国のお茶の集積地でもあったんですよ。だから、我々のような茶問屋がお茶をブレンドして各地に出していたという歴史もあるからではないでしょうか。

椋本:大阪では御社のようなお茶屋さんはあるのですか?

谷本:大阪でも沢山あります。その中でも弊社が嘉永三年からと製茶問屋としては一番歴史が長いですね。また、自社で工場を持って製造している所も大手以外では弊社ぐらいかもしれないですね。

つぼ市製茶本舗の歴史

椋本:約170年の歴史の中で紆余曲折あったとは思いますが、どのようなことを言い伝えとして聞いておられますか?

谷本:業態を代によって変えてきています。茶問屋から始まり、2代目の時に小売りに進出し堺市内に20店舗ほどあったらしいですが、3代目の時に、外国への輸出や問屋に変身し、京都のお店に卸していた。

4代目の時に、中国茶の仕入れを始め、5代目の時にお茶屋への卸を止めてスーパーに卸すようになった。

椋本:お茶を扱っているのはずっと続いていますよね。

谷本:そうですね。時代によって業態を変えてきたということでしょうね。

椋本:6代目さんは?

谷本:6代目が私になります。

椋本:なんばと堺にカフェを併設したお店を出しておられますが、先のことを考えてのことですか。

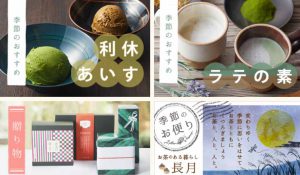

谷本:スーパーも価格への圧力が強くなってきているので、納得のいく品質の製品をだすのも難しくなりつつあります。弊社としては自社で作った商品を消費者に直接、届くようにすることも考えています。

椋本:ということは、これから店舗を増やしていく方向ですか。

谷本:もちろんそのことも考えていますし、オンラインショップの強化やDMなども考えていこうと思っています。

椋本:中国茶を飲ませてくれる店がありますが、それとは違うのですか?

谷本:弊社のカフェの位置づけは、中国茶を飲ませる店とは違って、京都によくある甘味処と似ていますが、スイーツが主役ではなくてお茶が主役の甘味処です。

椋本:アンテナショップかなと思っていたのですがそうではないのですね。

谷本:その要素もありますが、今後の展開に一番大切なところです。この形態の店を増やしていくことが、つぼ市の思いにつながってきます。

つぼ市の思い

椋本:お茶に対してどのような思いを持っておられますか?

谷本:可能性のある飲み物で、世界一体に良い飲み物と思っています。しかし、残念なことに体に良い飲み物であることが知られていません。

椋本:ハーブティーは、何となく体によいというイメージが付いてきていますが、お茶はどうですか?

谷本:日本茶に関しては、ほとんど体に良いことが知られていません。

椋本:日本茶は体に良いということを聞いたことがありませんね。

谷本:健康寿命が長いのは、静岡と長野です。この2県はお茶を飲む量がかなり多いのです。特に、掛川市では、普通のお茶ではなく、深蒸し茶を飲む量が多いのです。

椋本:深蒸し茶ってなんですか?

谷本:蒸し時間が普通の2~3倍くらい時間をかけて蒸すのです。お茶の葉が粉のように細かくなって、その葉でお茶を入れると、どろっとなってお茶の持っているエキスが出て体に良いのです。一日5杯飲むと健康寿命が10歳延びます。エビデンスも出ています。

もう一つはカテキンです。抗酸化力が強くて殺菌作用があるのです。これにより、ガン、アルツハイマー、口臭の殺菌などに効きます。これもエビデンスが出ています。

椋本:このような効果効能を知らせていきたいということですか。

谷本:そうです。このようなことを消費者に知ってもらって需要を喚起させていくことがお茶屋さんが取り組まなければいけないことですね。

椋本:そういう意味でもカフェは大切な役割がありますね。

谷本:カフェでは、お茶を急須に入れて、お茶本来の味を知ってもらうようにしています。幸いなことに、カフェでお茶を飲まれたお客様は「こんなおいしいお茶を飲んだことがない」といって下さいます。

オンラインショップに力を入れたい

椋本:オンラインでは、健康効果を伝えることが難しいですね。

谷本:そうなんですね。オンラインでの工夫は大切ですね。エビデンスを載せるとかの工夫ですね。そういえば、栄西さんが「茶は養生の仙薬なり」といっておられて、元々は薬だったんです。

椋本:薬ですか?

谷本:中国でも昔は、お茶は薬です。漢方薬もそうですね。それくらいお茶には体に良い成分が含まれているのです。

椋本:お茶なら何でもいいのですか?

谷本:まずは、深蒸し茶がいいですね。お茶のエキスを取れますからね。6~8月に摘んだお茶は、カテキンが豊富です。いわゆる2番茶というものです。太陽の光を多く浴びると、葉の中のポリフェノールが増えますからね。苦いけれども体にいいですよ。

お茶の文化を広めたい

椋本:つぼ市こども食堂プロジェクトとはどのようなものですか。

谷本:こども食堂は、社会的な取組として広がっています。今は、急須でお茶を飲むことを知らない子供が増えているんですね。それを給食のときに出しています。また、子供を対象にしたお茶教室も行っています。

椋本:堺衆文化の会とは何ですか?

谷本:堺の千利休の菩提寺である南宗寺で堺の文化・歴史を学ぶ会を講師を招いて一般の人に講演したりしています。

堺は、江戸時代に最も茶人が生まれた町でもあるのです。要は、お茶を楽しむための喫茶文化が始まった町です。お茶をたてて楽しみましょうというのがステイタスでもあったのです。

椋本:そうなんですね。

谷本:当時は、お茶は高級品です。だから、庶民には手が届かないものだったのですが、堺は貿易商人で裕福な人が多かったこともあり、一般の人もそれなりに裕福だったのでお茶が広がったのです。

お茶が好んで飲まれるようになれば…

椋本:つぼ市さんの役割は、お茶を世界に広めることですね。世界遺産もできたことですし、海外の人も多く来られるでしょうから、お茶の美味しさやお茶の文化を広めてほしいですね。